1 – O ano de 2014

parece vir a ser um ano de encruzilhadas, de início de recomposições de

poderes, indiciários de possíveis explosões sociais de envergadura, mas também

de tentativas de imposição de poderes ditatoriais do grande capital num sentido

cada vez mais alargado no espaço planetário.

Os poderes, que eram

e, em parte ainda o são, podem estar a ficar para trás, presos nas cadeias da

História.

A imagem e a argamassa, que se construíram as instituições e os jogos de forças ao longo das últimas dezenas de anos, logo após a segunda

grande guerra, com a ascensão meteórica da política hegemónica contínua dos

Estados Unidos, principalmente depois do seu aparecimento na cena mundial com o

triunfo da bomba atómica, e, posteriormente, do incremento da alta tecnologia,

com a entrada na conquista do espaço e da evolução rapidíssima dos mísseis

intercontinentais, e, acima de tudo, o seu domínio económico global, com a

primazia do petrodólar, como moeda universal de troca na produção, distribuição

e comercialização das riquezas ligadas ao petróleo e gás, pareciam apresentar

uma auréola de sucesso sem fim.

Numa competição

vencedora face ao capitalismo de Estado, matizado de falso socialismo, que teve a

sua “entronização” como vanguarda de progresso, mas, na realidade,

anti-materialista, primeiro, na antiga União Soviética, depois na República

Popular da China.

A hegemonia norte-americana

conquistada, de maneira evidente, na segunda metade do século XX, com uma

actividade sem contestação de imposição e sem escrúpulos de violência e de

terra queimada, sustentada em defesa de argumentos, sem qualquer discussão,

como polícia mundial, em torno de umas pretensas e abstractas democracia e

liberdade, que, aparentemente, não teria escolhos ou travões, tinha, mais cedo

ou mais tarde, de colapsar.

E o marco divisório dessa

realidade, que ganhou evidência, deu-se com a crise – financeira e económica -

de 2008.

2 – Na realidade, os

vencedores da II Grande Guerra Mundial aproveitaram o facto de ter havido uma

carnificina planetária, que custou mais de 50 milhões de vidas, por um lado, na

antiga União Soviética, a principal visada desde o início, por outro, na

Alemanha e Itália, fomentadores do conflito, e, em países contíguos, cujos

dirigentes se colocaram ao lado das potências nazi-fascistas da altura, como a

Roménia, Hungria e Bulgária , juntaram-se, numa aliança provisória de divisão

de despojos, que começou em Ialta, não para cooperarem, mas para repartirem,

arbitrariamente, os territórios, primeiro, europeus, depois os circundantes e

coloniais, em zonas de influência.

Assim aconteceu, da

parte da ex-URSS, com os países que vieram a fazer parte do COMECOM e do Pacto

de Varsóvia, e, da parte dos Estados Unidos, que forçaram o alinhamento de

protectorado no chamado mundo ocidental, através da NATO e do Plano Marshall,

e, em escala mais diluída, com a OCDE.

(Dividiram mesmo, por

essas razões, a própria Alemanha).

Aparentemente, não se

pode afirmar, de forma taxativa, que tal divisão, pós II Guerra, sucedeu, com

violência, pois houve um assentimento tácito inicial dos próprios povos a essa

repartição.

A fase seguinte, essa

sim, a sua prática, do lado dos vencedores, esteve encharcada na na mão de

ferro e no peso da violência.

Todavia, da parte da

antiga União Soviética, até porque lhe faltavam os investimentos financeiros

necessários e uma estrutura industrial e agro-industrial avançada, pois a destruição da sua capacidade produtiva no seu espaço

territorial para reconstrução teve, já nos anos 50 do século XX, uma maior

extensão e profundidade, que levou a espezinhar, desde logo, sem qualquer

rebuço, os sentimentos nacionais, a pretexto de ter havido um colaboracionismo

acentuado das suas classes dirigentes e intermédias com o regime de Adolf

Hitler.

E criou, deste modo,

uma tensão crescente em Estados como a Jugoslávia, logo em 1947, porque se

libertou do nazi-fascismo, praticamente, sem apoios exteriores e a Hungria em

1956, com uma revolta generalizada, sufocado com a intervenção directa militar

da URSS.

Os Estados Unidos da

América foram os grandes beneficiários da II Grande Guerra, nela entrando na

sua fase final, quando o regime nazi já estava em retrocesso, e, em fase de

agonia.

No

período de 1939 a 1942, juntamente com o Canadá, incrementaram a sua

industrialização, em especial a indústria pesada, e a exploração de riquezas

minerais.

Na

realidade, duplicaram a capacidade industrial dos dois países, e, os Estados

Unidos fomentaram, grandemente, o investimento, abrigados de toda a destruição

que atingiram os países, verdadeiramente, empenhados em conter o avanço

nazi-fascista imperial (alemão, italiano e japonês).

Os

norte-americanos apenas começaram a fornecer material bélico e produtivo aos

países europeus, em guerra contra os nazis hitlerianos e fascistas

mussilinianos, já ia dentro o ano de 1941, mas num processo de chamado de

Lend-lease Act ( Lei de empréstimo e arrendamento), o que pressupunha

pagamentos com juros.

Procuraram, acima de

tudo, balizar, a partir de meados de 1943, altura em que desembarcaram na

Sicília, uma “zona de influência” político-militar na parte ocidental da

Europa, em especial França, Espanha, Itália e Inglaterra, e, se possível, o que

conseguiram, na própria Alemanha.

Os Estados Unidos

forçaram os Estados, que ficaram sob o seu controlo económico-financeiro,

através do Plano Marshall, a constituir governos da sua confiança, a partir de

1949, organizando, ao mesmo tempo, uma parceria militar, a NATO, que dominaram,

totalmente, enxameando a chamada Europa ocidental de bases castrenses e corpos

de Exército de verdadeira ocupação, como na Alemanha Ocidental, Itália,

Bélgica, Inglaterra, Espanha e Portugal.

O incremento

desmesurado militar dos Estados Unidos, aliado à sua caminhada crescente para a

supremacia nas relações financeiras internacionais, começou a dominar, paulatina e em alargamento

extensivo a outros países, as relações comerciais e o avassalamento dos grandes

bancos, da actividade bolsista, e de uma parte significativa da

produção/comercialização/distribuição de matérias-primas, com especial destaque

o petróleo e o gás.

Ao mesmo tempo e

impondo o dólar, como a moeda de troca padrão incontornável de todas as

actividades, comercial e financeira, internacionais, impossibilitaram, nos

países mais avançados, qualquer alternativa de poder independente, pois as

burguesias nacionais foram subservientes e as classes trabalhadoras a lutarem

sem programas revolucionários.

Intervieram

abertamente em territórios que se desejavam emancipar das tutelas coloniais, em

Estados que aspiravam, pura e simplesmente à sua independência, dividiram e

espezinharam, inclusive, parte da Europa, já depois de destruição da antiga

URSS, motivo principal do seu apego propagandístico em defesa da democracia em

luta contra o comunismo.

A sua arrogância de

supremacia do seu sistema que consideravam perfeito e indestrutível, como

modelo a seguir em todo o mundo, valia mais, muito mais, que as aspirações dos

povos a sua própria soberania, ao seu caminho independente.

Intitulavam-se

libertadores, mas massacravam e humilhavam.

O rol passa pelo

Vietname, Cambodja e Laos, passa por toda a América Latina, desde Cuba à

Nicarágua, incluindo as ditaduras chilena, brasileira, argentina, uruguaia,

paraguaia, peruana, boliviana, venezuelana e colombiana.

Extravasando mais

recentemente para a Europa do sul com a destruição programada da Jugoslávia e a

transformação da Albânia e o Kosovo em Estados de narcotráfico, controlados

pelos serviços secretos norte-americanos. E reduzindo a escombros o Iraque, o

Afeganistão e a Líbia.

Todavia, esta

actividade criminosa, embrulhada em falsa democracia, está a acabar.

Tinha de acabar.

3 - A violência de

Estado pode ser um acto de prática selvagem ou de próprio ordenamento social,

mas é, acima de tudo, um produto económico.

Logo, custa dinheiro.

Baseando-nos em dados

do Instituto Internacional para a Investigação da Paz (SIPRI, em inglês), com

sede em Estocolmo, no ano passado, os EUA gastaram cerca de 682 mil milhões de

dólares em despesas militares, o que representa perto de 40% de todas as

despesas castrenses dos restantes países da Terra.

As despesas militares

norte-americanas aumentaram cerca de 68%, desde que foram organizados os

atentados de 11 de Setembro em Nova Iorque e Washington a 11 de Setembro de

2001.

Embora uma parte

destas despesas possa trazer benefícios em exportação armamentista, a maioria

faz parte de uma actividade improdutiva para a economia, que conduziu ao

reforço interno do militarismo, com a componente imperialista, que, ao longo

dos últimos 50 anos, se foi transformando em objectivo central de toda a

actividade estatal norte-americana.

Ora, em termos de

economia política, tal orientação, seja qual for o Estado, contribui para a sua

decadência e, provavelmente, a prosseguir o mesmo rumo, para a sua destruição.

/De maneira evidente,

desde 2001, os EUA mostraram ao Mundo que a sua imposição imperial através das

suas Forças Armadas constituiu a finalidade central da sua acção como Estado.

De certo modo, esta

política foi um “tubarão” feroz da sua penúria económica e financeira, e, em

grande medida, a razão da sua entrada em plano inclinado no domínio da cena

internacional/.

Porque todo o processo

de incremento militarista norte-americano, deu-se, concomitantemente, com um

progressivo empobrecimento da economia interna dos Estados Unidos, e, uma

avassaladora dominância do grande capital financeiro centrado em Wall Street,

com ramificações interligadas, na City londrina.

Este capital, cada vez

mais concentrado numa fracção da grande burguesia, em particular a sua face

lumpem, estendeu as suas “garras” ao sistema financeiro de cada Estado, às suas

bolsas, às suas riquezas minerais, às suas grandes redes de transporte

transnacionais, às suas grandes propriedades agrícolas e produções

agro-industriais.

Este domínio da lúmpen

grande burguesia afastava-se cada vez mais da produção industrial dos Estados

Unidos, produzia retrocesso interno: falência de Estados e grandes cidades,

desemprego, abaixamento contínuo dos salários, cortes no papel social do Estado.

Consequentemente,

alargou fissuras no seu poder real internacional, que levou países e grupos de

países a entrar na sua própria corrida armamentista, mas também a procurar

“parcerias alargadas” de alternativas de intercâmbio monetário, trocas

comerciais e inclusive, na formação de polos de Estados com a economia interligada

(a UE é o caso de sucesso, mas estão forjando-se outros como o MERCOSUR, e,

essencialmente, a composição de uniões monetárias, como os BRICS e o grupo de

Xangai – este com uma certa componente militar – para facilitar as trocas

comerciais entre si, sem passar pelo padrão dólar).

/Vejamos o incremento

das despesas militares de todos os países, incluindo os EUA, segundo o

relatório do SIPRI de 2013 - 1.756.000.000.000,00 : um total de despesas maior

do que em qualquer ano desde o fim da II Grande Guerra e o ano de 2010/.

4 – A paralisação

parcial de toda a Administração norte-americana, incluindo o seu governo, na

segunda metade deste ano, trouxe uma grande machadada na confiança já abalada

do dólar como moeda de referência.

Mas, isso não é o mais saliente no conjunto das relações comerciais e económicas mundiais, o que

relevou esse aspecto visível do “icebergue” que está a ferir a estrutura

política, social e militar norte-americana é que a crise aberta naquele país

com a falência do seu sistema financeiro, em 2008, e passados cinco anos, não dá mostras

de um controlo.

Pelo contrário,

aprofunda-se continuamente, e, abriu, definitivamente, a caixa de Pandora que

está a fazer em estilhaços toda a estrutura montada na geopolítica dos últimos

30 anos.

Os “remédios”

receitados pelo sistema financeiro internacional, centrado nos organismos de

Washington, o FMI e o Banco Mundial, com as chamadas “medidas de austeridade”,

que levaram os povos ao empobrecimento em todo o globo, podem trazer no bojo

nos próximos tempos as tempestades revitalizadoras de uma, ou várias explosões

sociais, daqueles que consideram que o caminho percorrido tem de ser invertido.

Já não há lugar para

recuo, quando muito uma travagem brusca, momentânea, para fazer avançar o

comboio da humanidade noutro sentido.

Os Estados Unidos, como

motor da economia mundial, já foi chão que deu uvas.

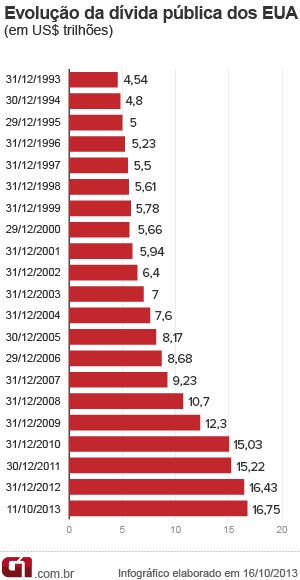

Em Outubro, os seus

departamentos estatais divulgavam, oficialmente, que a sua dívida pública

atingia então os 16,699 biliões de dólares.

E esta dívida tem

vindo sempre a crescer, impulsionada artificialmente por emissão de dólares sem

correspondência real com o desenvolvimento económico.

São "papéis" que o

Estado emite em títulos, comprados pelo Banco Central – a Reserve Federal – depois

de serem adquiridos pelos principais bancos que receberem empréstimos

constantes do mesmo Estado a juros quase zero.

Somente, portanto, o

sistema financeiro tem sido beneficiado com o crescimento da dívida.

Retirado do jornal O Globo

Como se pode verificar

o grande salto na dívida inicia-se em 2001.

Como hoje é, consensualmente,

admitido nos Estados Unidos – e em todos os países, que acefalamente seguiram

Washington, e os ditames de Wall Street -, os beneficiários do reembolso da

dívida pública norte-americana são os grandes bancos norte-americanos.

O endividamento público

norte-americano, nitidamente em crescendo nos últimos 10 anos, está, neste

período, directamente relacionado com dois aspectos da política da classe

dominante: o financiamento, com dinheiro dos contribuintes, sem limites, dos

principais bancos e companhias de seguros, os verdadeiros fautores e

responsáveis conscientes da crise, a partir da falência fraudulenta do Lehman

Brothers e o investimento constante do complexo industrial militar.

Mas, como a voracidade

do grande capital, os seus representantes políticos no aparelho de Estado –

governo, Câmara de Representantes e Congresso e Reserva Federal – (curiosamente,

na sua esmagadora maioria ligados ao lobby judaico, quer pela sua origem, como

Ben Bernanke, o Presidente da FED, quer pela sua adesão ao mesmo, Barack Obama,

Hillary Clinton ou John McCain), têm de enquadrar orçamentos federais que possam alimentar a pretensão constante de lucro imediato.

Mas, naturalmente,

como necessitavam de mais dinheiro, lançaram uma campanha manipuladora,

sustentando que irão produzir mais dólares e bilhetes de Tesouro, para

estimular a economia. Chamaram a essa campanha de quantitative easing QE

(tradução livre *facilidade de quantidade*).

O objectivo, segundo

os promotores – a FED, de Bernanke – era o de lançar, na economia, estímulos

monetários para que servisse o desenvolvimento empresarial, com a criação

segura de emprego e incrementasse a produção interna (agro-industrial,

industrial e tecnológica).

Ao mesmo tempo, evitar

a subida de impostos e evitar a restrições nos acessos às prestações sociais.

Foram três os QE

lançados desde 2009 pela FED, que atingiram os quatro biliões de dólares do

erário público.

Os resultados para a

economia real onde estão?

Retiramos, através de

um artigo inserido do jornal português Expresso, que recorreu a um texto

inserido, em Novembro, no “Wall Street Journal”, com o título de “Confessions

of a Quantitative Easer”, cujo autor

Andrew Huszar foi um dos responsáveis desses estímulos no interior da FED.

Segundo Huszar, os

quatro biliões de dólares tiveram apenas um efeito multiplicador de apenas 40

mil milhões de dólares de aumento do PIB.

Di-lo o agora

académico Huszar: os beneficiários foram os bancos.

Cita-se: “os bancos

norte-americanos viram o seu valor em bolsa triplicar desde Março de 2009 e

apenas 0,2 % deles controlam mais de 70 % dos activos bancários – cartel”.

5 – Colocando de lado

as divergências e questiúnculas no interior das instâncias dirigentes

capitalistas norte-americanas, e centremo-nos na razões de fundo que enquadram

estas revelações, retiramos que a crise está a ultrapassar os principais

dirigentes do sistema financeiro mundial.

(Perante a dimensão da

crise, o sector dominante de Wall Street, ligado ao lobby judaico, procura

reforçar, desde já, a sua penetração nos meandros dos negócios especulativos

dos EUA, colocando dois dos seus no topo da FED: Janet Yellen, que substituirá

Bernamke na Presidência em Fevereiro próximo e em número dois Stanley Fischer,

que ocupou o cargo de governador do Banco Central de Israel entre 2005 e 2013).

Desde 2008, o selecto

grupo do G-8 (EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Canadá e

Rússia), que era o “centro geo-estratégico financeiro e militar da altura-1975,

onde se debatiam e harmonizava, de acordo com os seus interesses, as relações económicas,

comerciais e militares").

Devido às sucessivas

crises mundiais ou regionais de envergadura, iniciadas já na década de 80 do

século XX, e porque surgiam países e Nações com novas capacidades económicas e

militares que fugiam ao estrito controlo dos seleccionados, claro que contra a

sua vontade tiveram de alargar o grupo em 1999.

Chamaram-lhe g-20, que

enquadrava uma nova realidade, a União Europeia, a mais importante, mas também

um conjunto de BRICS – os emergentes, como a China, a Índia, Brasil, África do

Sul, e os parceiros em crescimento que com eles podem fazer parcerias, como a

Argentina, ou interligação com outros como a Coreia do Sul, México, Canadá,

Austrália, Indonésia, Arábia e Turquia.

Com a crise de 2008,

e, sob a perspectiva de um descalabro do próprio capitalismo internacional, a

25 de Setembro de 2009, os seus representantes políticos intitularam o g-20

como “o novo conselho internacional permanente de cooperação económica”.

O objectivo desta

concertação de países, aparentemente divergentes, teve um único propósito –

controlar as possíveis explosões sociais, procurando, no mínimo, atrasar o que

eles sabem ser inevitável, e, defender e resguardar as principais instituições

financeiras e bancárias.

Foi então organizada,

a nível planetário, a maior manipulação propagandística para colocar

em prática aqueles propósitos: dizer que os povos viviam acima das suas

possibilidades e que era necessário implantar uma austeridade forçada e

permanente para colocar, novamente, a economia nos carris.

Tal como foi uma

operação concertada para salvar o actual lumpen sistema financeiro

internacional, era – é – um sintoma de que os principais dirigentes dirigentes

do sistema estão ultrapassados.

Tiveram de se socorrer

de – logo admitir – uma nova dinâmica geopolítica e geoeconómica, o que

significa que estamos, por assim dizer – numa nova fase em desenvolvimento de

uma nova definição geopolítica, que quer queiramos, quer não, se irá estender,

em breve, ao próprio Irão.

Esta dezena de anos

trouxe, por um lado, uma transformação radical da economia, com uma

desarticulação de todos os centros de poder, mas também de busca de novos

modelos de intercâmbio cambial, onde o dólar perdeu confiança e forças política

e militar para se impor como padrão único, por outro, um afastamento enorme e

evidente dos povos das balelas da democracia, buscando antes – ainda que

indecisiva e titubeantemente – alternativas, que cada vez mais se encaminham

para rupturas políticas.

No meio de uma

tentativa mundial de forçar uma ditadura organizada do grande capital

financeiro, enrolado nas suas contradições, farejando uma saída por um novo

tipo de nazi-fascismo político, sob uma pretensa representação parlamentar,

existem luzes ao fundo do túnel que tentam relançar as probabilidades de se

construir uma nova sociedade mais humana e igualitária.

Os próximos anos dir-nos-ão

a nova arquitectura da geopolítica mundial.

Sem comentários:

Enviar um comentário